医療従事者のためのワクチン接種記録・抗体価管理システム「harmoワクチンケアfor healthcare worker(以下、HWシステム)」は、医療現場や教育機関で活用いただけるツールにすべく、現在も現場の声をもとに改良を進めています。

前回の記事では、島根県の社会医療法人仁寿会にて、HWシステムの先行利用が始まったことをご紹介しました。

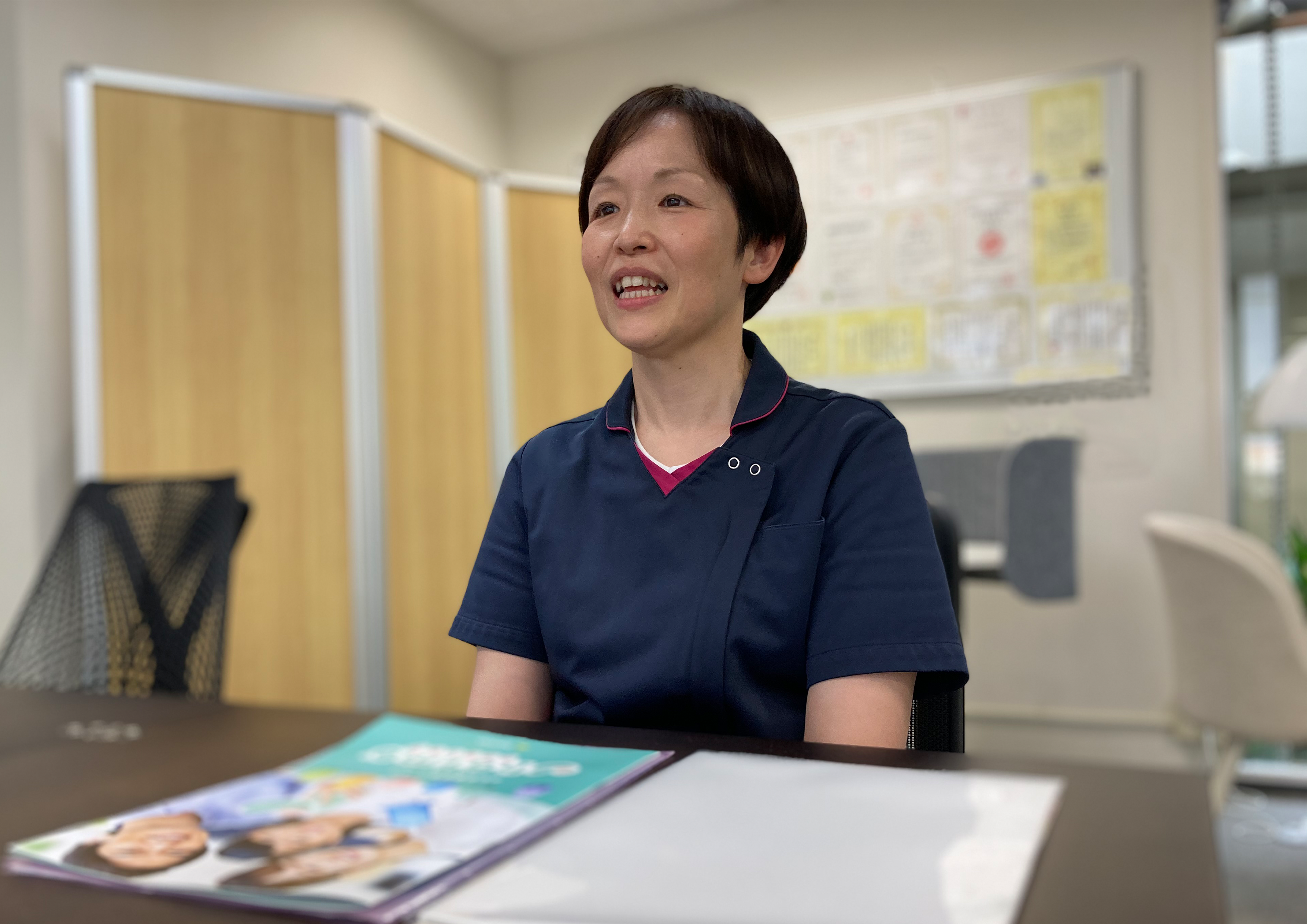

今回は、社会医療法人仁寿会での導入を通じて見えてきた背景や現場での工夫、課題と成果について、衛生管理者としてワクチン接種記録・抗体価管理に携わる上田咲子さんにお話を伺いました。

インタビューは、harmoワクチンケアメンバーが行いました。

社会医療法人仁寿会での取り組みを前後編に分けてご紹介します。

(前編)導入までの流れや初期段階での取り組み

導入の背景

──まずは、上田さんのご経歴と、医療従事者のワクチン接種記録・抗体価管理の業務に携わるようになったきっかけを教えてください。

上田:2019年から社会医療法人仁寿会 加藤病院に勤務しています。これまでは外来における看護業務を中心に従事しながら、医療安全管理者としての役割を担ってきました。 そして2023年から、職員の健康管理や職場環境の改善など労働衛生水準の向上を担う衛生管理者として業務に携わるようになりました。

──HWシステム導入前、院内でのワクチン接種記録・抗体価管理はどのように行われていたのでしょうか?

上田:以前はExcelで管理を行っていました。流れとしては、入職時の健診で職員の罹患歴を確認し、必要に応じて抗体価を測定していました。その結果を検査科がExcelに入力し、衛生管理者が内容を確認して、抗体価が不足している職員に連絡する仕組みでした。

ただ、衛生管理者が交代するたびに異なるフォーマットのファイルが増えてしまうという問題がありました。

また、ワクチン接種・抗体価に関する記録は、Excel、検査結果用紙、紙カルテ、電子カルテといった複数の媒体に分散していたため、必要な情報を探し出すのに時間がかかることも少なくなく、管理の正確性と効率性(労働生産性)の双方において課題を抱えていました。

──ワクチン接種記録・抗体価管理はExcelで行っていたとのことですが、例えば追加接種が必要な場合等には職員の方にはどのように連絡を取っていましたか?

上田:職員とのやり取りはすべて紙ベースで、メールなどの電子的な手段は使っていませんでした。具体的には、抗体価が足りない方には紙で通知を渡し、ワクチン接種後の証明も紙で提出してもらっていました。

──Excel管理と紙ベースでの連絡、デジタルとアナログが混在していたのですね。

上田:そうなんです。記録はExcelで管理しているのに、証明書は紙で集めて、またそれを確認して…という流れで、非常に手間がかかっていました。そのため、衛生管理者にとっては記録を一元管理でき、職員にとっても生涯管理が可能で利便性の高いシステムを探していました。

HWシステムと社会医療法人仁寿会の出会い

──HWシステムに目を留めてくださったのはどのような経緯だったのでしょうか?

上田:理事長から「ワクチン接種記録・抗体価管理を一元化できる仕組みを探してほしい」と言われ、インターネットで検索していたところ、たまたま検索結果の一番上に表示されたのが御社のサービスでした。ホームページに書かれていたワクチン接種管理の内容を見て「これなら現場の課題を解決できるかもしれない」と感じ、すぐに問い合わせをしました。

導入にあたっての不安と壁

──まだ開発段階だったにもかかわらず、目を留めてくださったのですね。既存システムの導入ではなく開発中のシステムを一緒に作っていくという点に不安はありませんでしたか?

上田:正直なところ、大きな不安はありませんでした。むしろ、開発段階のシステムだからこそ、自分たちの現場の声を反映できるのではという期待の方が大きかったです。こちらの課題や要望に丁寧に耳を傾けてくださったので、安心感がありました。

──導入にあたって、現場で壁となったことはありましたか?

上田:はい、いくつかありました。まず、職員の中にはスマートフォンの操作に慣れていない方も多く、アプリのダウンロードやタグ登録(管理者側アプリとの連携操作)の説明に時間がかかりました。アプリを入れただけで登録が完了したと思ってしまう方もいて、個別にサポートする必要がありました。

それでも、職場巡視の際に直接声をかけたり、周知メールを送ったりして、一人ひとりに丁寧に対応しました。大きな組織ではないからこそ、直接サポートできたのは当法人らしい強みだと思います。

遠隔でもスムーズに進んだ導入準備

──弊社は東京にあり、社会医療法人仁寿会は島根県と遠方のため、HWシステムの導入は基本的にオンラインでのサポートとなりました。上田さんは看護師のご経験をお持ちですが、システム導入は専門外だったと思います。今回の導入準備に不安はありませんでしたか?

上田:以前から健康経営や研究プロジェクトに関わっていたこともあり、Zoomでの打ち合わせやメールでのやり取りには抵抗はありませんでしたし、対面でのやり取りがなくても、丁寧なコミュニケーションを重ねる中で理解が深まり、導入準備から運用開始までスムーズに進めることができました。文章で状況を説明するのに少し時間がかかる場面もありましたが、特に不便は感じませんでした。

──導入時、職員の方々の反応はいかがでしたか?また、サポートや協力などがあれば、具体的に教えてください。

上田:職員の反応は「必要なことだから」と前向きでした。ただ、導入前にもう少し、ワクチン接種記録・抗体価管理の重要性や感染症対策の一環としての意義をしっかり説明し、意識を高めておいたら、よりスムーズだったかもしれません。

今回の取り組みは衛生委員会として進めており、基本的な実務は私ひとりが担っていましたが、委員会メンバーの協力が非常に大きな支えとなりました。各部署のアプリ未登録者を共有したところ、メンバーが積極的に声掛けや登録の補助を行ってくれたことで、現場全体での導入がスムーズに進みました。

また、外来に勤務している若手スタッフ(病院救命士)の協力も心強いものでした。病院救命士の方々はデジタルツールの扱いに慣れており、積極的にサポートしてくれました。彼らは新たなシステム導入を支える大きな力となっています。

衛生管理者 上田さん(中央)と救命士のお二人(左右)

以上が社会医療法人仁寿会による harmoワクチンケア for healthcare worker 導入の背景と初期段階での取り組みについてのご紹介でした。

次回の後編では、実際の導入後に見られた具体的な成果や課題、職員の意識変化、そして今後の展望について、詳しくお伝えします。お楽しみに!